内臓の問題

内臓の問題 生理痛の起こる仕組みと生理痛に伴う腰痛・腹痛の治し方を解説

月経がはじまると子宮の内側にある膜(子宮内膜)がはがれ落ち、血液とともに体外に排出されます。このとき、プロスタグランジン(痛みのもと)という物質が分泌され、子宮の収縮を促します。

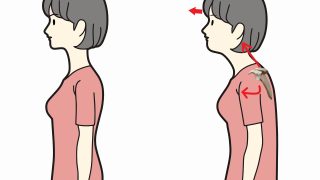

プロスタグランジンの分泌が増えすぎると収縮が強くなり、下腹部や腰痛を感じると言われています。経血の排出が滞ってしまうとプロスタグランジンをたくさん出して排出しようとします。すると子宮の収縮が過剰になり腹痛や腰痛などの症状がきつくなります。排出が落ち着くとまた経血がたまるまでしばらく症状が落ち着きます。これが繰り返されるために生理痛の波があるのではないかと考えます。私たちカイロプラクターは腹部の緊張や腰の緊張を取り、子宮を支配している神経の働きを治すことで、子宮の血液循環を整えて生理痛を治します。

生理痛がきつい人はぜひ一度中川カイロプラクティックオフィスにお越しください。